曲突徙薪(きょくとつししん)第3号

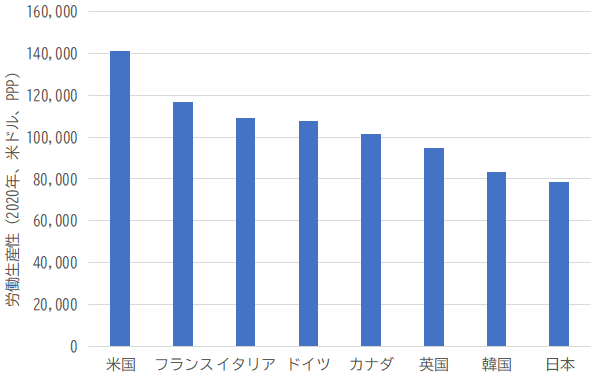

こうしてみると賃上げの原資は、結局のところ企業の利益にかかっているのがわかります。利益を稼げない企業には、無い袖は振れないのです。そして、我が国の企業は全体的に稼ぐ力が低く、賃上げの原資を潤沢に持っているわけではありません。図表6は、G7諸国および韓国の労働生産性(労働者1人あたりの付加価値の額、おおむね利益と人件費の合計額に一致する)を比較したものです。付加価値とは賃上げの原資に人件費をプラスした、まさに企業の収益力そのものをあらわしますが、日本の企業の収益力の低さは際立っています。

(出所:中小企業白書2022年版)

いま世の中で言われている賃上げの主語は、あくまでも「企業」です。そして日本の企業には、必ずしも賃上げの原資が充分ではない以上、企業頼みの賃上げが早々に限界を迎えることは明らかと言ってよいでしょう。では、企業の「賃上げ」を受け身で待つだけではなく、労働者が自らの賃金を引き上げる能動的な「賃上げ」はできないのでしょうか。これには2つの方法が考えられます。

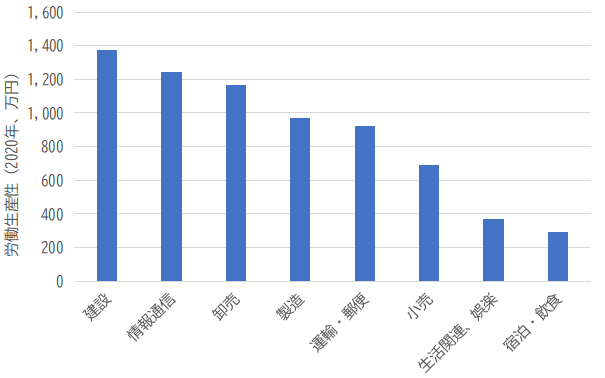

一つは、自らの努力で売上の向上や経費の削減を実現し、賃上げの原資をひねり出すことです。歩合制の営業社員が多くの契約を獲得して高額のボーナスを手にするのは、自ら実現する賃上げの典型例といえます。しかしながら、営業、事務、企画といった労働者それぞれの職種や、管理職・非管理職といったポジションの違いによって、自らの努力で上乗せできる売上、削ることのできる経費の大きさには相当な差があります。したがってこの方法を取る場合、人によっては、同じ企業の中で少しでも賃上げ幅の大きい職種・ポジションに身を移すところから、努力を始める必要があるかもしれません。さらに、企業が手掛ける事業分野、いわゆる業種によっては、実現できる収益性にも自ずと限度があります。図表7は、先ほどと同じ労働生産性について、日本の大企業の業種別に集計したものです。一概に労働生産性と言っても、企業が手掛ける事業分野によってその水準は大きく異なるのがわかります。

(出所:中小企業白書2022年版)

労働生産性が低い業界よりは高い業界のほうが、労働者としても賃上げの恩恵に預かりやすいことから、ここから導き出されるもう一つの能動的な賃上げの方法として、そもそも賃上げ原資の豊富な、稼ぐ力のある企業や業界に労働者自らが能動的に移動する「雇用の流動化」が浮かび上がります。労働生産性の低い産業から高い産業に労働力が移転することで、経済全体としても賃金が上昇し、産業構造そのものが労働生産性の高い業種にウェイトを移してゆくことになります。岸田首相が大好きな池田元首相の「所得倍増計画」の当時、第一次産業から、第二次産業・第三次産業へと労働力が大きく移転したのと同じことが起きない限り、所得、すなわち賃金を大きく伸ばすことは難しいものと思われます。

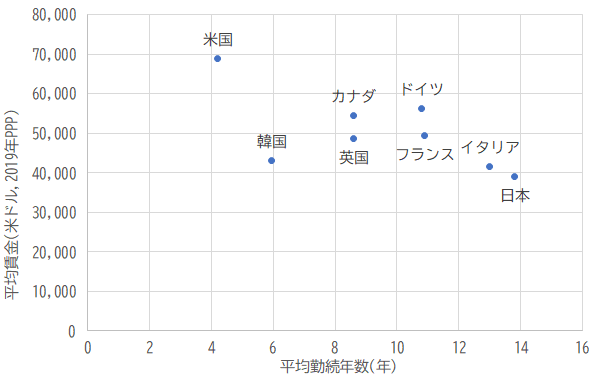

多くの労働者が自ら賃上げを追い求める社会では、結果として転職が活発になりますが、これは賃金の水準と明確に関連しています。図表8は先ほどと同じ8か国における、労働者の平均賃金と平均勤続年数を示したものです。これはコロナ禍前の2019年の統計(日本のみ2017年)ですが、米国、カナダのように平均勤続年数の短い国、つまり雇用の流動性の高い国のほうが、日本やイタリアのように平均勤続年数の長い国よりも賃金の高い傾向が見られます。ここでは韓国が、勤続年数の短い割に賃金が低く見えますが、2000年以降の平均賃金の伸び率はこのなかでも断トツのトップですから、いずれは英国やフランスに肩を並べる賃金水準に浮上してくることでしょう。

(出所:OECD Stats、米国労働省Webサイト、カナダ労働省Webサイトより筆者作成)

さて、このなかでは平均勤続年数が最長で、平均賃金は最低に位置する我が国ですが、企業に対して無い袖を振ることを求めるような賃上げ要請ばかりで、労働者自らが能動的に賃上げに動くような、雇用の流動化に向けた環境づくりは置き去りにされているように見えます。最近しばしば耳にする「リスキリング」も、企業が主体となって取り組むリスキリングは、自社内の労働者の生産性改善(売上向上や経費節減)を意図するものですから、雇用の流動化をうながすものとは目的が異なります。それどころか、生産性がもともと低い産業に属する企業であれば、わずかしか残っていない生産性向上の余地と引き換えに、あらためて多数の労働者を当該産業に固定化することにもなりかねません。このほかにも、繰り返し実施される「雇用調整助成金」の制度は、労働者の雇用の維持に一定の役割を果たすものの、あくまでも雇用者保護の制度であって、労働者の能動的な活動を支援するものではありません。これも、旧来型の産業を中心に労働力が固定化する要因として、雇用の流動化とは真逆の方向に作用します。さらには、本稿のデフォルト動向の記事で再三言及している、コロナ禍対策の資金繰り支援策にも、コロナ禍以前から生産性の低い事業者を延命する副作用があり、これは雇用の流動化や産業構造の変化を妨げる要因になります。

折しも3月7日に厚生労働省が発表した今年1月の毎月勤労統計調査では、実質賃金が前年同月比▲4.1%のマイナスとなりました。実質賃金とは、見た目の賃金(名目賃金)に対して物価の変動率を考慮したものですから、目下の急激な物価上昇に対して賃金上昇のペースが追いついていない現状は明らかです。原資の限られた日本の企業には、インフレによる賃金の目減りをカバーするだけの賃上げ余力が足りません。

インフレに負けない賃上げを実現するには、企業による賃上げだけではなく、労働者自らが賃上げを勝ち取ることができるような、一層の雇用の流動化が必要不可欠です。労働生産性の低い産業から高い産業へと労働者が移動することで、多くの労働者を集める産業と、衰退する産業とがはっきりと分かれ、国全体としての賃上げが進みます。

雇用の流動化を伴う賃上げは、必ずしも良いことばかりではありません。賃上げを勝ち取る労働者と変わらない労働者との間の賃金格差は、これまでよりも広がることでしょう。雇用の流動化が進むと、衰退する産業では撤退を強いられる企業も多く出ることでしょう。それでも、国際比較で相対的に賃金が下がっているという事実は、日本の労働者全体が賃金獲得競争でジリ貧の状態にある、つまり「企業と労働者のいずれも努力と工夫が足りない」という冷徹な現実を我々に突きつけています。

最近のコメント